【展示解説会】加曾利B式展②『加曾利B式の土器編年』(加曾利貝塚)

加曾利貝塚博物館で開催している「加曾利B式展」に行ってきました。どうせ行くなら、ちゃんと解説をしてくれる日にということで、展示解説会へGO!

動画が長いので5分割で、興味深い点だけ文章にしてみてたんだけど、全部見る場合は動画でということで♪

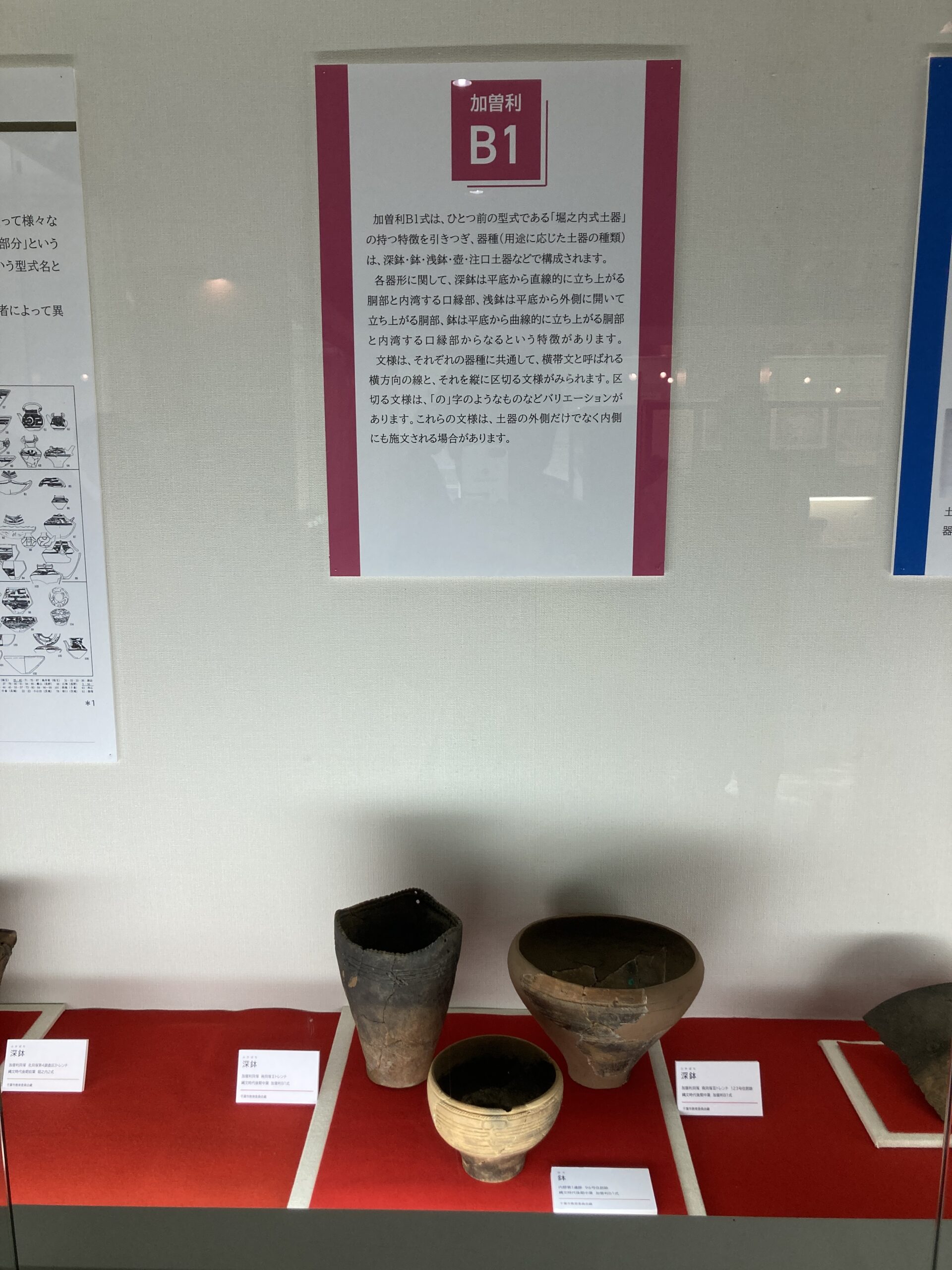

加曾利B1式土器

加曾利B1式は、ひとつ前の型式である堀之内式土器の特徴を引き継いだ、深鉢・鉢・浅鉢・壺・注口土器などからなります。深鉢の毒長は、底部から直線的に立ち上がる胴部と内湾する口縁部、横帯文と呼ばれる横方向の線と、それを縦に区切るような文様を施文すること、口縁部には3単位の突起を持つものが見られることです。横帯文と縦に区切る文様は浅鉢や鉢にも見られ、口縁部の内側に文様を施文するものもあります。

【横帯文が施された鉢】

【加曾利B1式土器】

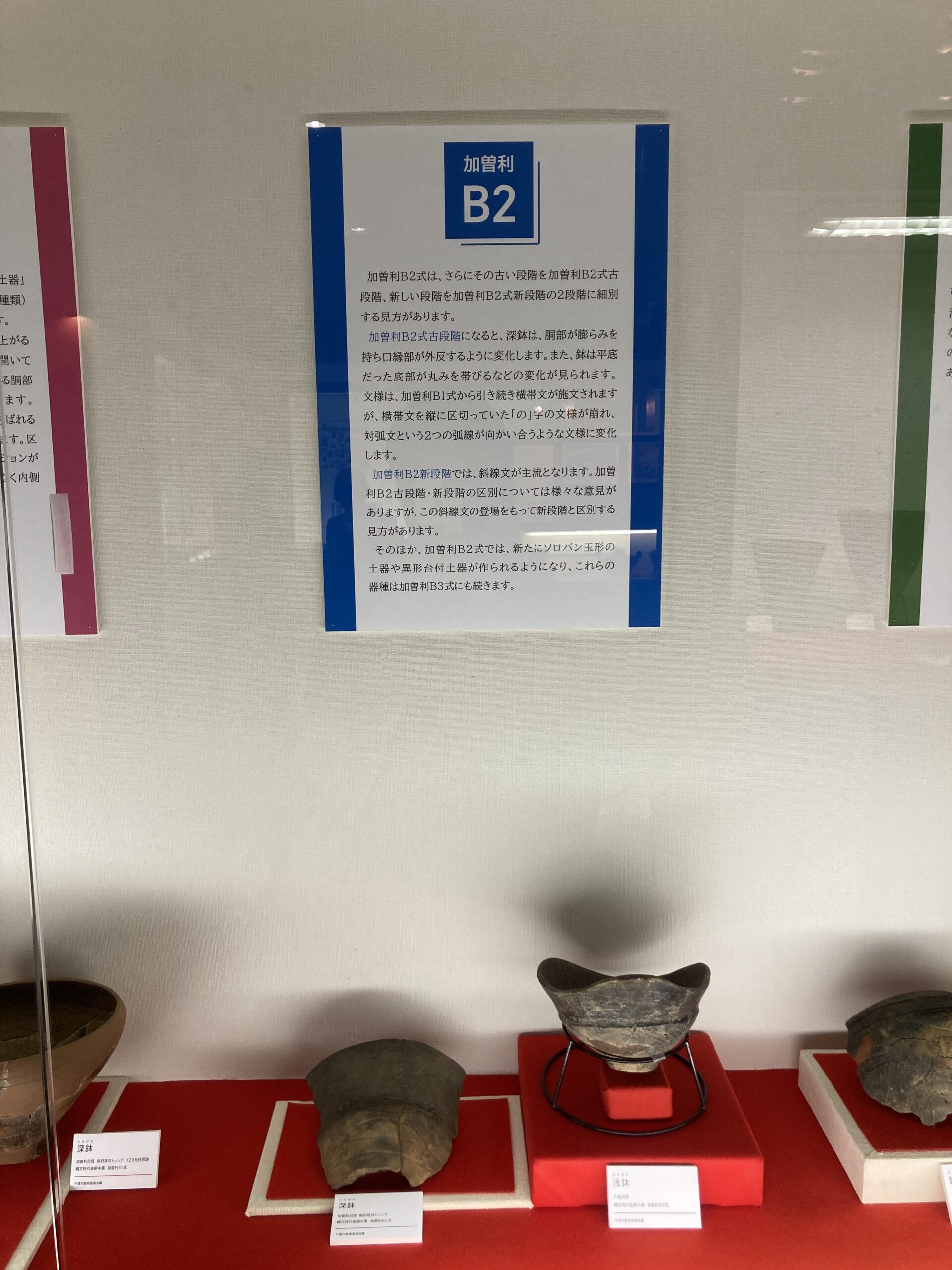

加曾利B2式土器

加曾利B2式は、古い段階を加曾利B2式古段階、新しい段階を加曾利B2式新段式と呼び、B2古・新段階に細別することができます。

加曾利B2式古段階

【対弧文が施された深鉢】

加曾利B2式古段階では、加曾利B1式で見られた、横帯文を縦に区切っていた「の」字の文様が崩れ、対弧文と呼ばれる文様に変化します。深鉢の形が大きく変わるのもこの時期です。これまでの直線的な胴部と内湾する口縁部という器形に対し、銅は膨らみを持ち、口縁部は外反するような形に変化します。これは関東東部で一般的な器形になります。

加曾利B2式新段階

【斜線文が施された浅鉢】

加曾利B2式新段階では、斜線状の文様が登場します。そのほか、新たにソロバン玉のような形をした土器や、異形台付土器が作られるようになり、これらの器種は加曾利B3式にもつづきます。

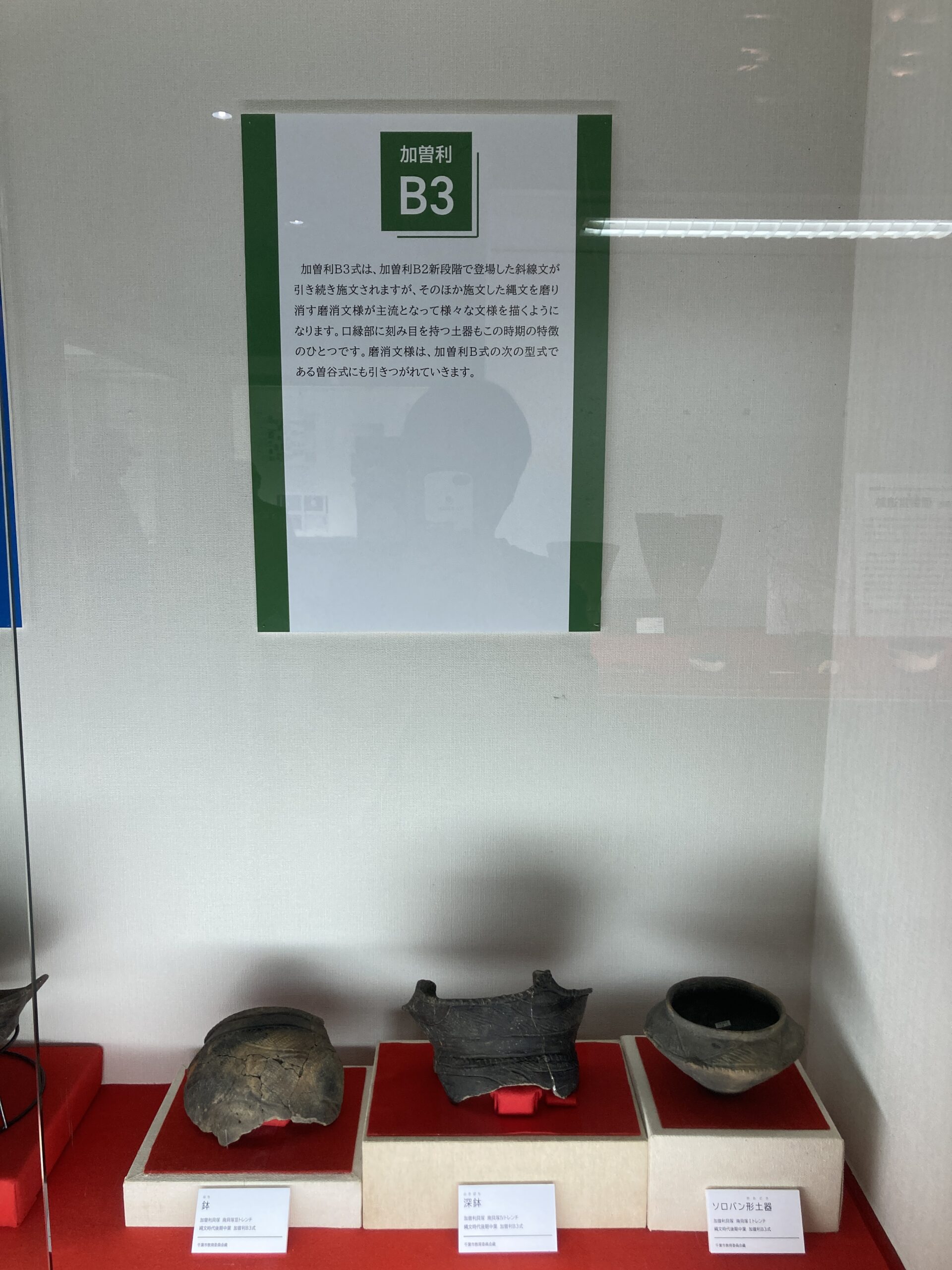

加曾利B3式土器

加曾利B3式土器は、施文した縄文を磨り消す磨消文様が主流となります。口縁部に刻目を持つ土器もこの時期の特徴のひとつです。磨消文様は、加曾利B式の次の型式である曽谷式にも引きつがれていきます。

【磨消文様+刻目】

【加曾利B3式土器】